横浜・山手周辺文学散歩

谷崎潤一郎と横浜

谷崎潤一郎(1886~1965)は、1921年(大正10)から関東大震災に遭う1923年まで横浜の本牧と山手に住みました。横浜在住期には映画制作にも携わり、ダンスや中華・洋食の美食も楽しみました。 横浜が登場する作品に「肉塊」「青い花」「痴人の愛」、エッセイに「港の人々」(「横浜のおもひで」)などがあります。

(「新潮」1924年2月号に掲載)

当時このあたり一帯は外国人が集まり住む居留地で、「何だかひどく日本離れのした光景で、遠い異郷に来てゐるやうな感じだつた」(谷崎「港の人々」より「 山手の家のこと」)。

*一般の住宅地です。訪問される場合は住民の方へご配慮ください。

中島敦と横浜

中島敦(1909~1942)は、東京帝国大学国文学科を卒業後、1933年(昭和8)4月に私立横浜高等女学校(現・横浜学園高等学校)の教員となります。1941年に南洋庁の職員として当時日本の委任統治領だった南洋群島のパラオに赴任するまでの8年間を横浜で過ごしました。勤務先の学校周辺の山手一帯は中島お気に入りの散歩道で、その風景は小説「かめれおん日記」に描かれ、短歌にも詠まれています。「山月記」「光と風と夢」などの代表作は横浜在住期に書かれました。

横浜・山手周辺文学散歩 MAP

コース行程 約2㎞ 徒歩約40分(見学時間含まず)

(聘珍樓横濱本店は2022年5月に閉店となりました。)

横浜外国人墓地

外国人墓地周辺は中島敦の散歩コース。写真は、「かめれおん日記」に登場するアメリカ総領事を務めたジョージ・シドモアが眠る墓。この傍らには中島の短歌「朝曇りこの墓原に吾がゐれば汽笛とよもし船行くが見ゆ」を刻んだ歌碑があり、主に土日の墓地公開日に見学することができます。

*公開日については http://www.yfgc-japan.com/schedule.html#monthlyでご確認ください。

墓地に併設される横浜外国人墓地資料館では墓地の歴史と日本近代化に関わりが深い埋葬者たちの事績を紹介しています。

月曜日・火曜日休館 http://www.yfgc-japan.com/map.html

入口の印度人の門番に一寸(ちょっと)会釈(えしゃく)して、墓地の中にはひる。勝手を知つた小径々々(こみちこみち)を暫(しばら)くぶらつき、ヂョーヂ・スィドモア氏の碑の手前に腰を下す。ポケットからルクレティウスを取出す。別に読まうといふ訳でもなく、膝に置いた儘(まま)、下に拡がる薄霧の中の街や港に目をやる。-中略-周囲の墓々を見廻すと、死者達の哀しい執着が――「願望(ねがひ)はあれど希望(のぞみ)なき」彼等の吐息が、幾百とも知れぬ墓処の隅々から、白い靄(もや)となつて立昇り、さうして立罩(たちこ)めてゐるやうに思はれる。

-中島敦「かめれおん日記」から

地図: Googleマップ(横浜外国人墓地資料館)

URL:横浜外国人墓地 http://www.yfgc-japan.com/index.html

横浜山手聖公会

横浜山手聖公会(クライストチャーチ)は、開港により、居留地に住む聖公会信徒たちのために発足。1863年(文久3)に初代の聖堂が建てられました。現在の聖堂は、アメリカ人建築家のJ.H.モーガンの設計により1931年(昭和6)に竣工した三代目。太平洋戦争中の1945年に横浜大空襲により聖堂内部が被害を受けましたが、戦後修復されました。中世イギリスのノルマン様式とゴシック様式が混在した重厚感あふれる建築は、横浜市の歴史的建造物に指定されています。

山手のシンボルのひとつであるこの教会は、中島敦「かめれおん日記」にも登場します。

後列中央が中島、右前は長男桓(たけし)。左前は近所に住む少女リー。背後右に見える横浜山手聖公会の建物の姿は今も変わらない。

基督教会(クライスト・チヤアチ)の蔦(つた)が葉を大方落し、蔓(つる)だけが静脈のやうに壁の面に浮いて見える。コスモスが二輪、柵に沿つてちゞれながら咲残つてゐる。海は靄(もや)ではつきりしないが、巨きな汽船(ふね)達の影だけは直ぐに判る。時々ボーボーと汽笛が響いて来る。

-中島敦「かめれおん日記」から

地図: Googleマップ

URL:横浜山手聖公会 https://yamate-anglican.jpn.org/

大正活映撮影所跡(元町公園内)

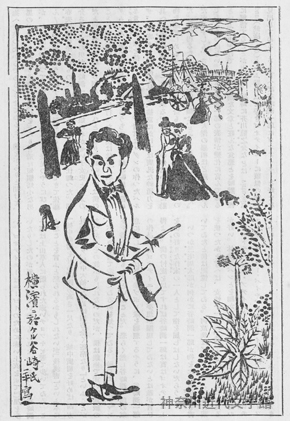

前列中央の白い上着が谷崎潤一郎。その両脇が監督のトーマス栗原と谷崎の義妹・せい子。日本人離れした肢体の持ち主だったせい子は葉山三千子の芸名でこの作品で主演した。谷崎の小説「痴人の愛」のヒロイン・ナオミのモデルでもある。

写真提供・芦屋市谷崎潤一郎記念館

まことに映画は人間が機械で作り出すところの夢であると云はねばならない。

-谷崎潤一郎「映画雑感」から

地図:Googleマップ

(横浜山手聖公会から元町公園の中を元町公園正門まで下り→いったん正門から入り直し右手へ→遊具の広場を抜けたところにある階段を下る途中、左手にある小さな広場の奥に碑があります。)

中島敦「山月記」碑(元町幼稚園園庭)

かつて中島敦の勤務した横浜高等女学校(現・横浜学園高等学校)跡地にある横浜学園附属元町幼稚園の園庭には、代表作「山月記」の碑があります。碑文は「山月記」冒頭の一節。1975年(昭和50)に敦の元同僚や教え子たちが発起人になって建てられました。

見学には幼稚園への事前の連絡が必要ですが、園庭入口には説明板があり、外側からの見学は常時可能です。

校舎と校舎の間に、元町と山手を結ぶ汐汲坂(しおくみざか)が見える。中島はここで国語と英語を教え、歴史や地理の授業を担当することもあった。

中島は雑誌部、園林部などの顧問を務めた。

当時の先生は細身で若くて潑らつ(はつらつ)としていらっしゃった。受持の生徒をとても可愛がり一人一人の特徴を賞めてくれた。

-生徒の回想から

地図: Googleマップ(横浜学園附属元町幼稚園)

碑は汐汲坂の頂上に向かって左側にあります。

元町商店街・喜久家洋菓子舗

1867年(慶応3)に、山手に居留地が設けられ外国人が住むようになると、外国人を対象に商売を始める者が増え、エキゾチックな商店街が形成され現在まで続いています。

喜久家の隣に見えるチロル風の屋根の建物は、獅子文六、吉川英治、三島由紀夫が常連だった紳士服店・The poppy。こちらは1881年(明治14)の創業。三島由紀夫『午後の曳航』の舞台のモデルにもなりました。

それは小ひさく纏(まと)まつた、北側に山を控へてゐる、可愛い美しい街なのである。-中略-北側の山から幾本もの坂路がその線へ通じてゐて、山の上にある外国人の居留地から、朝に夕べに各国の人々がいろいろな風俗をしてその坂路を降りて来る。-中略-彼等を相手に商ひをする花屋、洋服屋、婦人帽子屋、西洋家具屋、パン屋、カフエエ、キユウリオシテイー・シヨツプなどが一杯に並んでゐる。

-谷崎潤一郎「肉塊」から

あさもよし喜久屋のネオンともりけり山手は霧とけぶれるらしも

棕梠竹の影に凭(もた)れて秋の朝のショコラを啜(すす)る佛蘭西びとあはれ

Bonjour’ ‘Give me sugar’ ‘Ich danke’ あなかしましや喜久屋の二階

*喜久屋=喜久家

-中島敦の短歌 自筆歌稿 「霧・ワルツ・ぎんがみ」から

地図: Googleマップ

URL:喜久家洋菓子輔 http://kiku-ya.jp/

横浜中華街・聘珍樓

幕末、港が開かれると、世界各地の人々が横浜を訪れるようになりました。中国からも大勢の人がやってきて街を形成。〈中華街〉が出現しました。この中で、現在も中華街大通に本店を置く聘珍樓は、1884年(明治17)に創業された日本に現存する最古の中国料理店。美味な料理に目がなかった谷崎潤一郎はたびたびこの店を訪れ、中島敦も学校の同僚とここで食事をし、和歌「聘珍樓雅懐(へいちんろうがかい)」14首をのこしています。聘珍樓には、里見弴、獅子文六らも訪れています。

その晩から私たち夫婦はすつかりアイリツシユ君と懇意になつた。正月四日の約束の日には、私が万事アレンジして聘珍楼の支那料理をたべに行つた。箸では喰べにくいだらうからフオークを貰つて上げようと云ふと、「いや、そんな事はない、どうにかして喰べられる。郷に入つては郷に従へだ」と、持ちにくいのを我慢して、どんな料理でも好き嫌ひなしにたらふく喰べる。

-谷崎潤一郎「港の人々」から

冬の夜の聘珍と聞けば大丈夫(ますらを)と思へる我も心動きつ

家鴨(いへがも)の若鳥の腿(もも)の肉ならむ舌にとけ行くやはらかさはも

肉白き蟹の巻揚(まきあげ)味軽(かろ)くうましうましとわが食(を)しにけり

-中島敦の短歌「聘珍樓雅懐」から

地図:Googleマップ