建物について

建物の特徴

神奈川近代文学館は、開港以来の旧居留地の面影をのこす山手の丘陵、港の見える丘公園の一画に建っています。設計者は、大原総一郎のもとで倉敷のまちづくりにたずさわった浦辺鎮太郎。横浜での作品に、大佛次郎記念館(1978)、横浜開港資料館(1981)があります。浦辺は、「建築は周辺の好ましい何か古くから有る良いものを内在しなければならない」と「新旧調和」を旨としていました。文学館は、敷地に残るクスやカシの老大樹を保全することを前提に建築され、山手地区の風土と豊かな木立に調和するように、外壁には万成石(まんなりいし)、屋根には緑青銅板が用いられました。建物の各所には原稿用紙やペン先を意匠とした装飾が施されています。

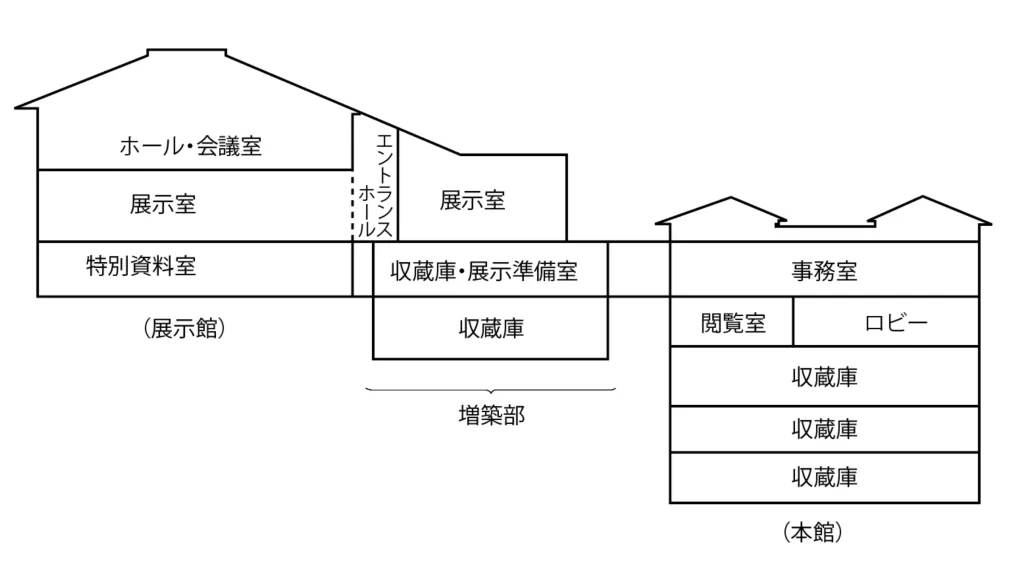

高低差のある敷地の上段に展示館、下段に本館を配置し、その間を渡り廊下が結んでいます。収蔵庫は外気の影響を受けにくい地下に設置され、地中からの湿気の影響を避けるために、地中壁と建物の間にドライエリアを設けています。資料の増加等に対処するため、1992年から約2年をかけて展示館と本館の間に収蔵庫と展示館の増築を行いました。

建築データ

| 所在地 | 横浜市中区山手町110(港の見える丘公園) 敷地面積7,788.74㎡ |

| 工期 | 1982年7月~1984年3月 1992年10月~1994年3月(増築) |

| 構造規模 | 構造 鉄筋コンクリート造 地上2階 地下3階 規模 建築面積 1,971.6㎡ 延床面積 7,285.3㎡ |

| 設計管理 | (株)浦辺設計 |

| 施工 | 清水建設(株) |

| 展示設計・施工 | (株)丹青社 |

-1024x682.jpg)

断面図